Seguimos con nuestra visita de la iglesia de Santa Ana.

Nuestra siguiente parada es el trascoro (5). El altar, obra de Martín de Toledo de finales del XVIII, está presidido por la Virgen de la Rosa, obra de gran valor de Alejo Fernández (1.525), con hornacinas a los lados donde se colocan tallas de San Felipe Neri y San Juan Nepomuceno. Bajo ellas hay sendas puertas ricamente decoradas que comunican con el coro.

Alcanzamos los pies de la nave del Evangelio, donde se sitúa la capilla de las Ánimas del Purgatorio (6). La portada es gemela de la capilla de San Francisco, con arco rebajado apoyado sobre columnas y una crestería sobre él en la que solo cambia la escena principal, que en este caso representa a las Ánimas del Purgatorio. La reja que cierra la estancia, de finales del XVI, muestra un escudo forjado con la representación de San Miguel Arcángel y, sobre él, otro de mayor tamaño con Jesucristo Juez. Una cartela nos indica la propiedad de la capilla:

“ESTA CAPILLA ES DE LOS COFRADES DE LAS ANIMAS DEL PURGATORYO”

Posee cripta propia para el enterramiento de los hermanos. Los azulejos son de Alonso García, coetáneos de la reja. La bóveda está dividida en ocho partes, pero es de pañuelo, con linterna ciega, en la figura una una pintura de San Miguel.

El retablo es del segundo cuarto del siglo XVIII, con tres cuerpos separados por estípites. El central, antiguamente ocupado por una imagen de San Miguel Arcángel, muestra actualmente a la Virgen del Carmen, con San Rafael y San Gabriel a los lados. Corona el ático un relieve de las Ánimas.

Giramos noventa grados a nuestra izquierda y comenzamos el recorrido del muro de la Epístola. Una mirada general a la nave desde los pies nos mostraría la siguiente perspectiva:

La capilla de la Divina Pastora (7) inicia el camino. Es una sencilla estancia, toda pintada de blanco, incluida la bóveda. Fue provista en 1.588 por doña María Alfaro, aunque no se conoce su primitiva advocación. En 1.865, el padre Mijares, a expensas de doña María Luisa Fernanda, encargó una imagen de la Divina Pastora a Gabriel de Astorga, actual ocupante de la capilla.

En el muro, entre la anterior capilla y la siguiente, veremos un retablo cerámico protegido por una verja. Se trata de la Lauda sepulcral de Íñigo López (8), primera obra del muy prestigioso Niculoso Francisco Pisano en España, realizada en 1.503. El pisano fue el introductor en el reino de la técnica del azulejo de superficie plana.

Estuvo oculta tres siglos tras un altar dedicado a Santa Cecilia, hasta mediados del siglo XIX. Entonces se descubrió este retablo de treinta y dos azulejos, que muestra un hombre tendido con sotana amarilla y bonete morado. En la parte superior figura la inscripción “ESTA FIGURA I SEPULTURA ES DE INIGO LOPES”, estando eliminado el fin la frase. Esta desaparición, unida al desconocimiento de la persona representada, ha dado pie a múltiples leyendas populares, tanto sobre su vida como sobre su muerte.

Una de ellas cuenta que se trata de un esclavo que pertenecía a un marqués (sin determinar quién era este noble) que le dio muerte y, arrepentido, mandó enterrarlo en este lugar, y que en la parte de la inscripción que ha sido eliminada intencionadamente ponía «el esclavo». Esta hipótesis es poco verosímil, ya que la lauda es de 1.503 y en aquellos tiempos los esclavos no se enterraban en lugar sagrado. En cuanto al título nobiliario, también es difícil de creer, porque no aparece ningún símbolo que lo identifique como noble, caballero o militar. La hipótesis más probable es que se tratara de un joven miembro, legítimo o no (más bien lo segundo), de alguna familia importante de la época.

En otros tiempos, la lauda estaba al aire, sin verja que la protegiera, pero se extendió un bulo que afirmaba que la doncella que golpeara siete veces con el tacón del zapato la cabeza del representado encontraría marido. En los tiempos actuales este soberano embuste quizá no tuviera mucho éxito, pero hace un siglo o siglo y medio, el casamiento era casi la única forma de las mujeres de obtener estabilidad económica. De ahí que ante la avalancha de zapatazos que recibía diariamente el pobre Íñigo, la parroquia se viera obligada a protegerlo con la verja.

Antigua de Santa Bárbara, la capilla de la Virgen de la Victoria (9) viene a continuación. Como es costumbre en esta iglesia, en la reja figura la propiedad del recinto:

“ESTA CAPILLA DE SANTA BARBARA ES DE LOS ARTILLEROS. SE RENOVO EN EL AÑO DE 1666”.

Muestra un retablo de 1.693, atribuido a Bernardo Simón de Pineda, con dos columnas salomónicas de seis espiras que delimitan un arco donde se asienta la talla de Santa María de la Victoria, del siglo XVI. Procede del convento de los mínimos de Triana, que la cede tras la desamortización de Mendizábal. En el ático aparece una pequeña hornacina con la imagen de San Francisco Javier. Una reducida escultura de la Virgen de Fátima se sitúa sobre un lateral del altar.

Ante Nuestra Señora de la Victoria, entonces en el convento de los mínimos, se desarrolló el 2 de agosto de 1.519 el rito de la entrega de banderas y la toma de juramento de los 234 expedicionarios de las cinco naves que, al mando de Fernando de Magallanes, iniciaron la primera circunnavegación de la Tierra. Ésta fue también la primera imagen (luego acudirían a la capilla de la Virgen de la Antigua en la catedral) ante la que se postraron el 9 de septiembre de 1.522 Juan Sebastián Elcano y los otros 17 supervivientes que, tripulando la nao Victoria, habían completado la gesta y regresado el día antes al muelle de las Mulas, de donde habían partido tres años antes.

Tras pasar el cajón de la puerta del Evangelio, llegamos a la capilla de San Joaquín (10), a cargo de la Hermandad de Venerables Sacerdotes fundada a principios del siglo XVII. El retablo es también de Bernardo Simón de Pineda, con la figura de San Joaquín en una hornacina central, con dos columnas salomónicas de seis espiras a los lados y ático con relieve del escudo de San Pedro. La imagen del titular, tallada por Blas Muñoz Moncada en 1.664, representa al padre de la Virgen de pastor en el momento previo a la aparición del ángel que le comunicará que su mujer, Ana, tendrá una hija que será la madre del futuro Mesías. En la capilla hay dos puertas laterales, conduciendo la izquierda a la cripta de la iglesia (11).

Un pequeño altar, situado ante un arco ojival, nos muestra las figuras de San José con el Niño Jesús de la mano, del siglo XVIII y autor desconocido.

Junto a ellas hay colgado un díptico (12) pintado sobre tabla, atribuido a un seguidor de Alejo Fernández a quien, a falta de nombre, se le denominó Maestro de Moguer. En la parte superior muestra la escena de La Adoración de los Magos, en tanto que debajo representa a Las Santas Justa y Rufina, que sostienen una imagen de la Sevilla del siglo XVI. Si tenemos en cuenta que esta tabla se pintó en 1.540, podemos afirmar que esta representación de las santas es la más antigua que se conserva en la actualidad.

Sobre el díptico vemos una Inmaculada, muy del estilo de Murillo, enmarcada por una elaborada moldura de yeso de buen tamaño, .

Hemos llegado a la cabecera de la nave, donde encontramos la capilla del Calvario (13), en la que se sitúa actualmente la pila bautismal, conocida popularmente como la pila de los gitanos, cuyo origen ya hemos comentado.

La capilla tiene planta octogonal, con bóveda gótica de igual número de lados. Cada pared se divide en dos cuerpos, uno superior y otro inferior, decorados por pinturas al temple de Domingo Martínez, sobre 1.740. En la parte inferior se representan a Santa Ana, San José, San Juan Bautista y San Joaquín; en la superior a San Francisco de Asís, Santa Rosa de Lima, Santa Clara y San Antonio de Padua.

En el paño frontal del piso bajo se abre la puerta que conduce a la sacristía y, sobre ella, rodeada por un marco de madera tallada y dorada, un Crucificado de papelón: el Cristo del Socorro, atribuido a Andrés de Ocampo y datado en 1.620.

La bóveda nervada de la capilla nos muestra símbolos de las Letanías lauretanas: fuente, torre, carabela, pozo, tarro y pórtico, salidas de los pinceles de Domingo Martínez.

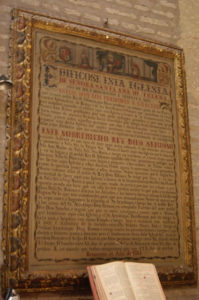

En otro paño, en el piso bajo y a la izquierda, figura un escrito enmarcado con la transcripción hecha en 1.865 del Cronicón original, donde se relata el motivo de la construcción de la iglesia, el por qué de su nombre y otros detalles, entre ellos el comienzo de la construcción en 1.266.

Terminamos aquí la segunda parte de la visita. Nos restan la Capilla Mayor, el coro y el resto de la nave del Evangelio, igualmente interesantes. Un último vistazo a la nave de la Epístola desde su cabecera:

José Becerra

Fuente: Leyendas de Sevilla

Te puede interesar:

Dejar una contestacion

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.