Desde el año 1939 al 1956 se produce un desmesurado crecimiento de la población de las ciudades debido a la migración de las gentes del campo a la ciudad.

Desde el año 1939 al 1956 se produce un desmesurado crecimiento de la población de las ciudades debido a la migración de las gentes del campo a la ciudad.

Los nuevos habitantes se alojan en el casco urbano de la ciudad, saturándolo, o en asentamientos de chabolas y viviendas de auto-construcción en la periferia no urbanizada, sin las mínimas instalaciones de saneamiento, agua, electricidad, pavimentación de calles, etc. y sin los equipamientos necesarios para el buen funcionamiento de un barrio. Es el caso de Triana con el «barrio máquina», un asentamiento chabolista que estaba situado en lo que hoy es el colegio Elena Canel en Juan Díaz de Solís y las zonas colindantes. O los núcleos chabolistas de la zona llamada «el asa del huesero» mas allá del barrio León.

La barriada de El Tardón se construye en el año 1952 como respuesta tanto al al aumento de población de Triana como a la necesidad de reubicar a los vecinos del casco antiguo de Sevilla que habían sido desalojados de sus casas para ensanchar y modernizar la ciudad. Hay que tener en cuenta que en poco más de veinte años, la mitad de los habitantes del casco antiguo de Sevilla se vieron obligados a abandonar sus casas e incluso vecinos de la misma Triana cuyas viviendas, normalmente patios de vecinos, se iban a echar abajo. Se derriba la calle Imagen para ensancharla y otras zonas de la ciudad histórica, de modo que el centro quedó «vacío» y todas las demás zonas de la ciudad aumentaron tanto por la re-ubicación de los “exiliados”, como por el alto índice de natalidad (eran otros tiempos) y los nuevos vecinos procedentes de la provincia y otros lugares.

Triana fue uno de los barrios elegidos para acoger a esos nuevos vecinos y se hizo a costa de eliminar la infraestructura industrial de la zona dedicándose el suelo a la construcción de viviendas.

Es el momento en el que la mayoría de la industria de cerámica tan arraigada en la zona sale de Triana para situarse en zonas más alejadas de la ciudad o que cerraron, ya que les era más rentable vender el suelo que ahora era urbano a trabajar en la alfarería y vender sus productos.

En este contexto se construye El Tardón situado en los antiguos terrenos de la huerta de El Aceitero, en la margen derecha del río Guadalquivir. Aunque su nombre oficial es el de Barriada de San Gonzalo, todo el mundo lo conoce por El Tardón

Ocupa una franja alargada en sentido radial al centro de la ciudad y está limitada en sus lados mayores por las calles Alvar Núñez y Juan Díaz de Solís y en sus lados menores por las calles López de Gomara y Rubén Darío.

Las casas del Tardón eran viviendas de tipo social que se hicieron por el Instituto Nacional de la Vivienda. No obstante, fueron casas que contaron en su construcción con todos los adelantos que permitía la época.

Según el decreto que regulaba su construcción tenían que tener una superficie máxima determinada de 42 y 70 m2 y se debían componer cada una de tres dormitorios, cocina, estancia-comedor y cuarto de aseo. También se limitaba el precio máximo y las condiciones de financiación, por las que el Instituto Nacional de la Vivienda condecía préstamos a los beneficiarios del 80% sin intereses y amortizable en 50 años.

Todos los meses venía el cobrador a las casas a quien se le pagaba la cuota correspondiente. Llamaba a las casas, saludaba a la señora, el poquito de conversación con la misma, cobraba y llamaba a otra casa. Lo que se pagaba era casi simbólico, pero había que pagarlo.

Según la leyenda urbana de los que se criaron allí, como el pobre hombre tenía que ir piso por piso cobrando y antes no había ascensor, el cobrador comenzaba por la primera casa e iba subiendo por los pisos, cuando llegaba arriba en vez de bajar y volver a empezar en la siguiente casa por el principio, lo que hacía era que subía a la azotea y desde allí se pasaba a la casa siguiente en la que comenzaba por el ático hacia abajo y así sucesivamente. Eran otros tiempos y las puertas estaban siempre abiertas.

Era la época en la que los niños jugábamos en la calle con otros niños y no pasaba nada; se saltaba a piola y no nos partíamos la espalda; teníamos siempre las rodillas desolladas y ni cogíamos infecciones ni tampoco pasaba nada; nos íbamos a casa de los amigos a jugar o se venían a la nuestra y nuestras madres siempre sabían dónde estábamos, las puertas estaban siempre abiertas…

El aspecto del barrio es como de espina de pescado con túneles y plazas que, para quien no está habituado y no los conoce, puede resultar laberíntico. No hay visitante que se precie que no se haya perdido. Sus pasos peatonales cubiertos dan sensación de inseguridad por la noche si no están convenientemente iluminados.

Los vecinos pertenecían a la parroquia de San Gonzalo creada en 1942 , pero al seguir creciendo la zona se abrió de modo provisional en la Plaza de Góngora, la Parroquia de San Joaquín y parte del vecindario del Tardón pasó a ser feligresía de ésta.

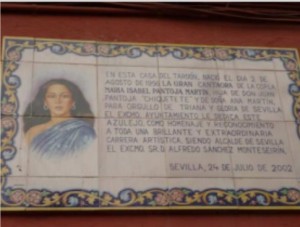

En el Tardón se produjo una mezcla de gentes muy enriquecedora. El barrio como lo han llamado algunos es un barrio «con mucho arte». De aquí son La Pantoja, (quien sentada en una silla de nea en la puerta de su casa cantaba desde niña), Los Morancos, Chiquetete, Lole y Manuel, Pilar Astola…

Otro recuerdo de aquella época era el señor de la basura, que venía a recogerla a tu casa. Más adelante había que bajarla a la puerta de las casas y posteriormente ponerla en la esquina de la calle por las noches.

También memorable el barrizal que se formaba cuando caían dos gotas, porque lo de asfaltar las calles llegó tiempo después.

Ayer…

Elaboración propia: El Diario de Triana

Dejar una contestacion

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.